Старооскольская глиняная игрушка

Описание

Промысел старооскольской игрушки - одна из составляющей частей, определяющих культурную самобытность населения Старооскольского края и Белгородской области в целом. Старооскольская игрушка стоит в едином ряду с такими известными промыслами России как филимоновская, каргопольская, дымковская игрушка и является культурной ценностью общероссийского значения. Старооскольская игрушка занесена в каталог Всероссийской выставки «Народное гончарство России» (1987 г.).

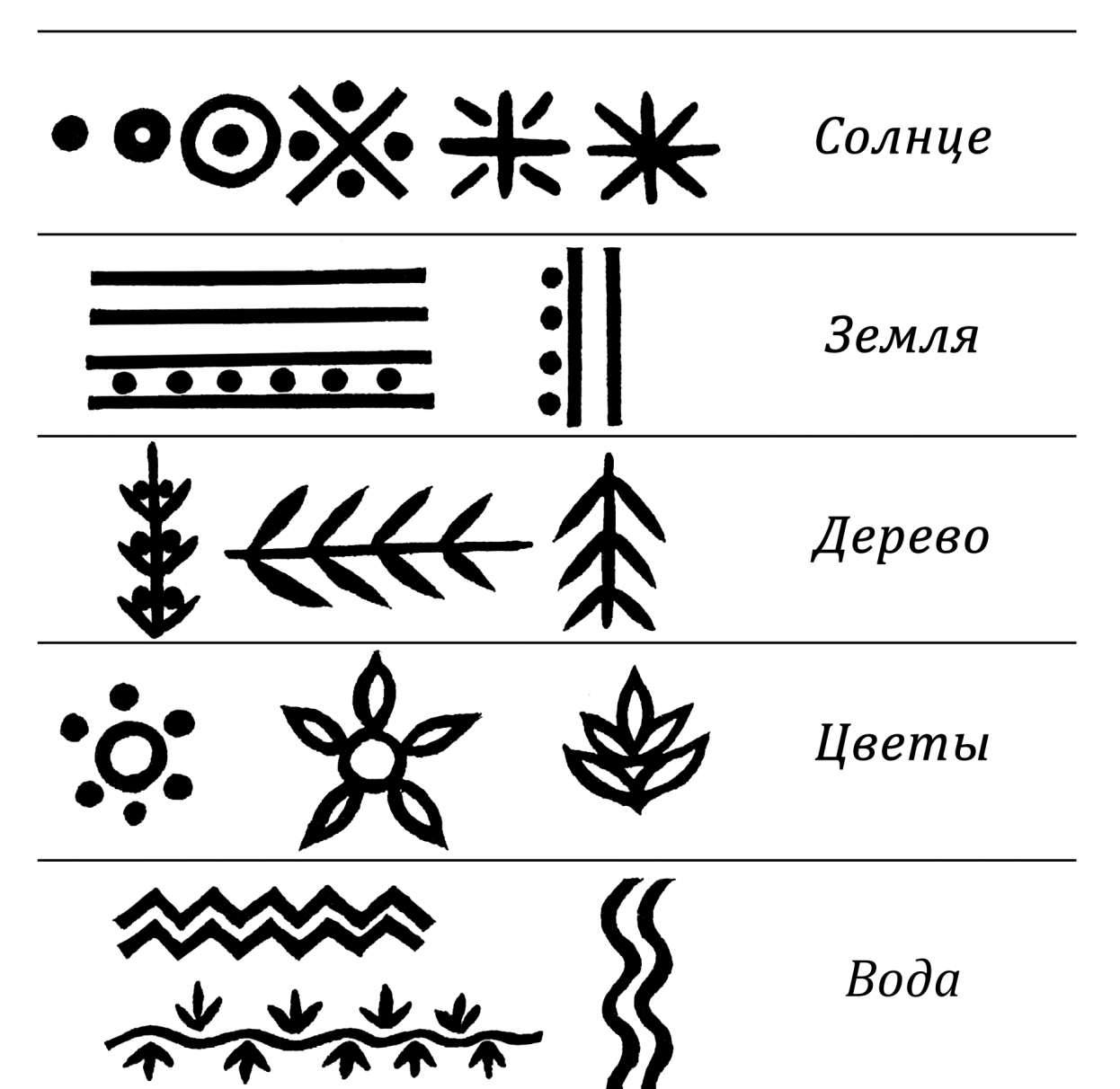

Старооскольская глиняная игрушка - тип посадская, так как встречаются образы и сюжеты как городские, так и сельские. Лепится из глины белого или различных оттенков розового цвета. Игрушки по размеру небольшие, стройные, достаточно изящные. Форма стилизована и упрощена, пластична, компактна, лаконична в деталях, с минимальным количеством характерных налепных деталей в виде оборок, головных уборов, сумочек, муфт, свистков. Фигурки животных лисичек и медведей очеловечены, содержат так же налепные детали в форме птичек, бочек, свистков, гармошек. Роспись игрушки выполняется прозрачными красками, не яркая, лаконичная, гармоничная, с сохранением основного фона цвета обожженной глины. Встречается так же роспись ангобом. Орнамент росписи состоит из точек, пятен, вертикальных и косых полос и штрихов, волнистых линий, узора «елочка». Основные цвета росписи красный (различные оттенки), оранжевый, синий, зелёный (от травяного до изумрудного), коричневый. Ряд образов состоит из отдельных персонажей и сюжетных композиций из людей и животных (диких и домашних) на городские и сельские мотивы.

Старооскольская народная традиционная глиняная игрушка — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Предполагается, что возник промысел приблизительно в конце XVII века возле города Старый Оскол, который был основан в конце XVI века как один из сторожевых постов. Там жили казаки - защитники южных границ русских, пушкари, ямщики, стрельцы. В одной из таких слобод на Казацких буграх жили гончары-ремесленники. Беложженная гончарная глина, послушная в руках мастера, давала звонкий черепок. Делали крынки, корчаги, кувшины, горшки. Возможно, с конца XVII века начинает формироваться подсобный промысел старооскольской глиняной игрушки при основном гончарном. Сегодня там находится ул. Подгорная и в настоящее время ведётся работа по возрождению промысла.

Своего расцвета игрушечный промысел достиг в конце XIX столетия. Но в 1930-х годах налогами и запретами промысел был погублен и к середине XX века перестал существовать.

Второе рождение старооскольской игрушки связано с именами потомственных мастеров сестер Гончаровых - Ольгой Михайловной, Натальей Михайловной и Евдокией Михайловной. Случилось это в 80-х годах прошлого века. Известный московский художник и коллекционер М. Никитин по пути в Москву остановился в Старом Осколе и стал интересоваться местным гончарством. Работы сестер Гончаровых стали настоящим открытием - ведь «посадской» игрушки (по классификации искусствоведов) к тому времени в России уже не было. Учениками сестер Гончаровых стали супруги Лобынцевы, Владимир Иванович и Татьяна Викторовна. За высокий профессионализм в 1989 году им было присвоено звание «Народный мастер России» по старооскольской игрушке.

Источник фотографий: Russia.Travel

Промысел старооскольской игрушки - одна из составляющей частей, определяющих культурную самобытность населения Старооскольского края и Белгородской области в целом. Старооскольская игрушка стоит в едином ряду с такими известными промыслами России как филимоновская, каргопольская, дымковская игрушка и является культурной ценностью общероссийского значения. Старооскольская игрушка занесена в каталог Всероссийской выставки «Народное гончарство России» (1987 г.).

Старооскольская глиняная игрушка - тип посадская, так как встречаются образы и сюжеты как городские, так и сельские. Лепится из глины белого или различных оттенков розового цвета. Игрушки по размеру небольшие, стройные, достаточно изящные. Форма стилизована и упрощена, пластична, компактна, лаконична в деталях, с минимальным количеством характерных налепных деталей в виде оборок, головных уборов, сумочек, муфт, свистков. Фигурки животных лисичек и медведей очеловечены, содержат так же налепные детали в форме птичек, бочек, свистков, гармошек. Роспись игрушки выполняется прозрачными красками, не яркая, лаконичная, гармоничная, с сохранением основного фона цвета обожженной глины. Встречается так же роспись ангобом. Орнамент росписи состоит из точек, пятен, вертикальных и косых полос и штрихов, волнистых линий, узора «елочка». Основные цвета росписи красный (различные оттенки), оранжевый, синий, зелёный (от травяного до изумрудного), коричневый. Ряд образов состоит из отдельных персонажей и сюжетных композиций из людей и животных (диких и домашних) на городские и сельские мотивы.

Старооскольская народная традиционная глиняная игрушка — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Предполагается, что возник промысел приблизительно в конце XVII века возле города Старый Оскол, который был основан в конце XVI века как один из сторожевых постов. Там жили казаки - защитники южных границ русских, пушкари, ямщики, стрельцы. В одной из таких слобод на Казацких буграх жили гончары-ремесленники. Беложженная гончарная глина, послушная в руках мастера, давала звонкий черепок. Делали крынки, корчаги, кувшины, горшки. Возможно, с конца XVII века начинает формироваться подсобный промысел старооскольской глиняной игрушки при основном гончарном. Сегодня там находится ул. Подгорная и в настоящее время ведётся работа по возрождению промысла.

Своего расцвета игрушечный промысел достиг в конце XIX столетия. Но в 1930-х годах налогами и запретами промысел был погублен и к середине XX века перестал существовать.

Второе рождение старооскольской игрушки связано с именами потомственных мастеров сестер Гончаровых - Ольгой Михайловной, Натальей Михайловной и Евдокией Михайловной. Случилось это в 80-х годах прошлого века. Известный московский художник и коллекционер М. Никитин по пути в Москву остановился в Старом Осколе и стал интересоваться местным гончарством. Работы сестер Гончаровых стали настоящим открытием - ведь «посадской» игрушки (по классификации искусствоведов) к тому времени в России уже не было. Учениками сестер Гончаровых стали супруги Лобынцевы, Владимир Иванович и Татьяна Викторовна. За высокий профессионализм в 1989 году им было присвоено звание «Народный мастер России» по старооскольской игрушке.

Источник фотографий: Russia.Travel

Отзывы(1)