Традиции и обычаи рутульцев

Описание

Рутульцы строго соблюдали законы гостеприимства. Чтобы не навлечь на свой дом несчастья, хозяин должен был накормить гостя, проявить радушие. В случае необходимости он защищал гостя даже ценой своей жизни. Правом гостеприимства могли воспользоваться даже кровники, если приходили в дом искать защиты и покровительства. Спрашивать гостя о цели визита считалось неприличным. Гость, в свою очередь, должен был вести себя скромно, не доставлять беспокойства хозяевам.

Практически в каждом доме, даже небогатом, устраивалась особая гостевая комната, которую обставляли лучшей мебелью и украшали коврами. Гость мог пользоваться гостеприимством три дня, затем он считался практически членом семьи и должен был включиться в хозяйственные заботы. Часто мужчины, принадлежавшие разным родам, становились кунаками. Они обязаны были оказывать друг другу всяческую помощь и поддержку. У человека могло быть несколько кунаков, но главным считался тот, с кем первым были заключены отношения куначества, или кунак отца. Дружественные отношения между кунаками переходили из поколения в поколение и соблюдались как святой долг перед памятью предков. На протяжении долгого времени сохранялись и обычаи кровной мести.

Вступление в брак считалось у рутульцев обязательным. Родители при участии близких родственников определяли брачный выбор. Мнение детей практически никогда не учитывалось. Оптимальным брачным возрастом считалось 15–16 лет для девушек и 17–18 лет для юношей. Если невесту выбирали не из родственного клана, то непременно из уважаемой семьи. После обсуждения достоинств невесты решался вопрос о направлении сватов к родителям избранницы. В сватовстве принимали участие два самых уважаемых и близких человека, умеющие вести разговор. Отец девушки не принимал участия в переговорах со сватами. В назначенный день родственники жениха с подарками приходили в дом невесты для решения вопроса о предстоящей свадьбе. Жених и невеста избегали не только общения между собой, но и встреч с родителями и родственниками каждой из сторон. Родители жениха готовили к свадьбе продукты и отправляли их в дом невесты. Свадьба продолжалась от трех до семи дней в зависимости от состоятельности семьи жениха. Торжества в ознаменование заключенного религиозного брака с участием священнослужителя – муллы проходили в доме жениха.

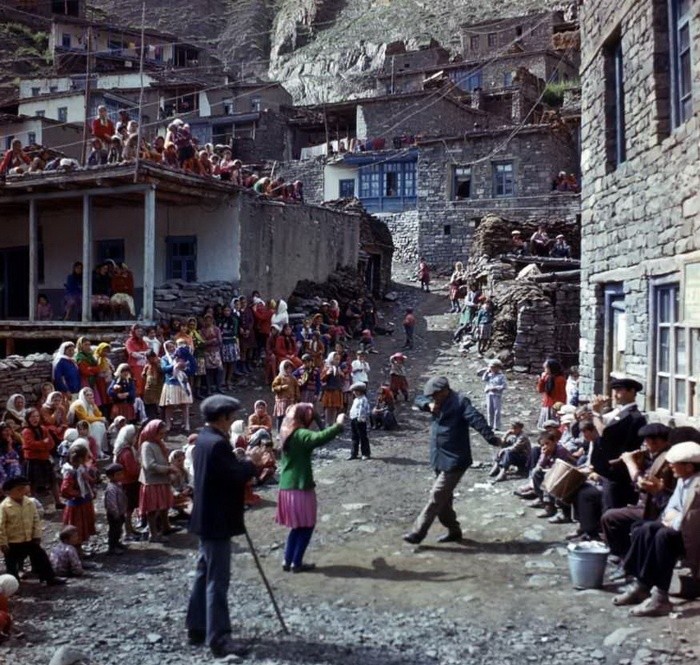

Главными событиями праздника были появление жениха и переход невесты в его дом. Невеста, находившаяся в доме родителей, перед выходом облачалась в свадебное одеяние и красный платок, закрывавший ее лицо. По поверьям рутульцев, красный цвет защищал невесту от порчи злыми духами-джиннами. В сопровождении наставниц, музыкантов, молодежи невеста направлялась к дому жениха. Мужчины устраивали по пути конные состязания и танцы. У входа в дом невесту приветствовали родители жениха. Перед ее ногами клали металлический предмет, на который она должны была наступить, так как, по рутульским поверьям, «первый шаг невесты должен быть прочным, как железо». В течение нескольких дней свадебного торжества невеста пребывала с закрытым лицом. На четвертый день ее лицо открывали в присутствии родственниц. В этот день невесту одаривали платками, тканью, деньгами.

Жена не должна была садиться за один стол с мужем при людях, а также называть его по имени. Она вела домашнее хозяйство, занималась полевыми работами, обработкой шерсти. В то же время у рутулок не было обычая затворничества, они не носили чадры – покрывала, закрывающего лицо. Многодетные женщины пользовались большим уважением в обществе. Особо почиталось рождение мальчика как продолжателя рода. Рождение девочки воспринималось сдержанно. Ребенка нарекали именем через несколько дней после рождения. Часто ему давали имя умершего авторитетного родственника. Воспитание детей в раннем возрасте осуществляли мать и бабушка. После семи лет воспитание детей начинали мужчины.

Взаимоотношения внутри семьи основывались на повиновении старшим. Похоронный церемониал осуществлялся по исламским нормам. Поминки отмечали в течение нескольких траурных дней в присутствии родственников и близких. Они сопровождались молениями и совместной траурной трапезой.

Праздник весны сопровождался прыжками через костры и бросанием в воздух глиняных шариков с воткнутыми в них горящими палочками. Так же торжественно отмечали возвращение чабанов с зимних пастбищ и спуск женщин с крупным рогатым скотом – с летних. Окончание сбора урожая и стрижка овец тоже отмечались торжественно. Устраивался общий праздник, на котором жители каждого рутульского «квартала» поочередно собирали в складчину продукты и веселились. В праздниках и обрядах отражались традиционные древние верования, связанные с культами природы, плодородия. Рутульцы поклонялись священным рощам и источникам, горам, местам, связанным с жизнью святых. Над могилами святых сооружались «пиры» – небольшие купольные помещения. В засушливые периоды у пира проводились коллективные моления, после чего участники обливали друг друга водой.

Источник фотографий: Russia.Travel

Рутульцы строго соблюдали законы гостеприимства. Чтобы не навлечь на свой дом несчастья, хозяин должен был накормить гостя, проявить радушие. В случае необходимости он защищал гостя даже ценой своей жизни. Правом гостеприимства могли воспользоваться даже кровники, если приходили в дом искать защиты и покровительства. Спрашивать гостя о цели визита считалось неприличным. Гость, в свою очередь, должен был вести себя скромно, не доставлять беспокойства хозяевам.

Практически в каждом доме, даже небогатом, устраивалась особая гостевая комната, которую обставляли лучшей мебелью и украшали коврами. Гость мог пользоваться гостеприимством три дня, затем он считался практически членом семьи и должен был включиться в хозяйственные заботы. Часто мужчины, принадлежавшие разным родам, становились кунаками. Они обязаны были оказывать друг другу всяческую помощь и поддержку. У человека могло быть несколько кунаков, но главным считался тот, с кем первым были заключены отношения куначества, или кунак отца. Дружественные отношения между кунаками переходили из поколения в поколение и соблюдались как святой долг перед памятью предков. На протяжении долгого времени сохранялись и обычаи кровной мести.

Вступление в брак считалось у рутульцев обязательным. Родители при участии близких родственников определяли брачный выбор. Мнение детей практически никогда не учитывалось. Оптимальным брачным возрастом считалось 15–16 лет для девушек и 17–18 лет для юношей. Если невесту выбирали не из родственного клана, то непременно из уважаемой семьи. После обсуждения достоинств невесты решался вопрос о направлении сватов к родителям избранницы. В сватовстве принимали участие два самых уважаемых и близких человека, умеющие вести разговор. Отец девушки не принимал участия в переговорах со сватами. В назначенный день родственники жениха с подарками приходили в дом невесты для решения вопроса о предстоящей свадьбе. Жених и невеста избегали не только общения между собой, но и встреч с родителями и родственниками каждой из сторон. Родители жениха готовили к свадьбе продукты и отправляли их в дом невесты. Свадьба продолжалась от трех до семи дней в зависимости от состоятельности семьи жениха. Торжества в ознаменование заключенного религиозного брака с участием священнослужителя – муллы проходили в доме жениха.

Главными событиями праздника были появление жениха и переход невесты в его дом. Невеста, находившаяся в доме родителей, перед выходом облачалась в свадебное одеяние и красный платок, закрывавший ее лицо. По поверьям рутульцев, красный цвет защищал невесту от порчи злыми духами-джиннами. В сопровождении наставниц, музыкантов, молодежи невеста направлялась к дому жениха. Мужчины устраивали по пути конные состязания и танцы. У входа в дом невесту приветствовали родители жениха. Перед ее ногами клали металлический предмет, на который она должны была наступить, так как, по рутульским поверьям, «первый шаг невесты должен быть прочным, как железо». В течение нескольких дней свадебного торжества невеста пребывала с закрытым лицом. На четвертый день ее лицо открывали в присутствии родственниц. В этот день невесту одаривали платками, тканью, деньгами.

Жена не должна была садиться за один стол с мужем при людях, а также называть его по имени. Она вела домашнее хозяйство, занималась полевыми работами, обработкой шерсти. В то же время у рутулок не было обычая затворничества, они не носили чадры – покрывала, закрывающего лицо. Многодетные женщины пользовались большим уважением в обществе. Особо почиталось рождение мальчика как продолжателя рода. Рождение девочки воспринималось сдержанно. Ребенка нарекали именем через несколько дней после рождения. Часто ему давали имя умершего авторитетного родственника. Воспитание детей в раннем возрасте осуществляли мать и бабушка. После семи лет воспитание детей начинали мужчины.

Взаимоотношения внутри семьи основывались на повиновении старшим. Похоронный церемониал осуществлялся по исламским нормам. Поминки отмечали в течение нескольких траурных дней в присутствии родственников и близких. Они сопровождались молениями и совместной траурной трапезой.

Праздник весны сопровождался прыжками через костры и бросанием в воздух глиняных шариков с воткнутыми в них горящими палочками. Так же торжественно отмечали возвращение чабанов с зимних пастбищ и спуск женщин с крупным рогатым скотом – с летних. Окончание сбора урожая и стрижка овец тоже отмечались торжественно. Устраивался общий праздник, на котором жители каждого рутульского «квартала» поочередно собирали в складчину продукты и веселились. В праздниках и обрядах отражались традиционные древние верования, связанные с культами природы, плодородия. Рутульцы поклонялись священным рощам и источникам, горам, местам, связанным с жизнью святых. Над могилами святых сооружались «пиры» – небольшие купольные помещения. В засушливые периоды у пира проводились коллективные моления, после чего участники обливали друг друга водой.

Источник фотографий: Russia.Travel